НИЖНЕТУРИНСКИЙ (ТУРИНСКИЙ НИЖНИЙ)

ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (с 1899 — И ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫЙ)

Энциклопедия "Металлургические заводы Урала" 2001 год, Екатеринбург.

Металлический завод, действовавший на Среднем Урале с 60-х гг. XVIII в. до 50-х XX в. Построен казной на основании указа Берг-коллегии на р.Туре, притоке р.Тобол, в Верхотурском округе Пермской губ. на гос. земле, в 30 верстах от Верхнетуринского завода, в 72 верстах от г.Верхотурье. Строительство завода запланировано В.Н. Татищевым, однако до реальной постройки дело не дошло. С переходом Гороблагодатских заводов в руки П.И. Шувалова строительные работы были прекращены. С возвращением округа в казну в 1763 началось строительство железоделательного завода, которое завершилось в 1766. Предприятие вошло в состав Гороблагодатского горного округа: чугун доставлялся с Кушвинского завода. Готовая продукция отправлялась гужем на Ослянскую пристань на р.Чусовой за 120 верст. Завод работал по заказам казенных ведомств, прежде всего военных.

Металлический завод, действовавший на Среднем Урале с 60-х гг. XVIII в. до 50-х XX в. Построен казной на основании указа Берг-коллегии на р.Туре, притоке р.Тобол, в Верхотурском округе Пермской губ. на гос. земле, в 30 верстах от Верхнетуринского завода, в 72 верстах от г.Верхотурье. Строительство завода запланировано В.Н. Татищевым, однако до реальной постройки дело не дошло. С переходом Гороблагодатских заводов в руки П.И. Шувалова строительные работы были прекращены. С возвращением округа в казну в 1763 началось строительство железоделательного завода, которое завершилось в 1766. Предприятие вошло в состав Гороблагодатского горного округа: чугун доставлялся с Кушвинского завода. Готовая продукция отправлялась гужем на Ослянскую пристань на р.Чусовой за 120 верст. Завод работал по заказам казенных ведомств, прежде всего военных. В 1769 введено производство листового кровельного и колотушечного железа для собственных нужд. В 1770 действовало 10 кричных молотов, в 1780 — 13. В 1790 произведено 72,1 тыс. пуд железа. В 1797 на заводе существовало три молотовых фабрики с 18 кричными и 4 колотушечными горнами, 9 действующими и 2 запасными кричными молотами, 4 колотушечными молотами, горн. И молотом для производства уклада, печью и молотом для производства дощатого железа, якорная фабрика с 2 якорными горнами, 1 якорным молотом, кузница с 4 кузнечными горнами, а также печь для нагревания железа, токарный и резной станок. Чугун поступал с Верхнетуринского завода. На предприятии работали 14 служащих, 207 мастеровых, а также приписные крестьяне. В 1800 получено 134,5 тыс. пуд железа. Несмотря на рост объема производства, завод находился в сложном положении, он испытывал постоянную нехватку оборотных средств, что привело к износу значительной части оборудования. Отрицательно сказалось на заводе его переподчинение из Берг-коллегии Пермской казенной палате.

В 1796 завод вновь оказался в ведении Берг-коллегии, в результате чего во главе округа и Нижне-Туринского завода оказались грамотные специалисты. В 1800 построена ф-ка для производства листового железа. 16 марта 1801 во главе округа встал А.Ф. Дерябин, который предпринял ряд шагов по обновлению производственных мощностей округа В частности, стали проводиться различные опыты, в т.ч. по приготовлению томленой стали.

В 1796 завод вновь оказался в ведении Берг-коллегии, в результате чего во главе округа и Нижне-Туринского завода оказались грамотные специалисты. В 1800 построена ф-ка для производства листового железа. 16 марта 1801 во главе округа встал А.Ф. Дерябин, который предпринял ряд шагов по обновлению производственных мощностей округа В частности, стали проводиться различные опыты, в т.ч. по приготовлению томленой стали. В 1807, по описанию берг-инспектора П.Е. Томилова, при заводе имелась земляная плотина, имевшая дл. 140 саж (298,5м), шириной снизу 40 саж (85,4 м) и сверху 15 саж (32 м), высотой 11 аршин (7,8 м). При плотине находилось две кричных фабрики, размещавшиеся в каменных зданиях. В первой было 12 горнов и 11 молотов, во второй — 12 горнов и 9 молотов, 1 колотушечный горн и 1 колотушечный молот. В качестве двигателей действовали 6 меховых и 20 боевых водяных колес. В фабрике по производству дощатого железа находилось 2 стана, 1 печь, 1 молот, в якорной фабрике имелось 4 горна и 1 молот, в кузнице 4 горна. Кроме того, существовали меховая, лесопильная мельница, пробирная, слесарная, кирпичный сарай. Курени находились на расстоянии от 8 до 20 верст от завода. В нач. XIX в. завод выпускал железо разных сортов, постепенно наращивая их про-во.

В 1803 изготовлено 0,3 тыс. пуд листового кровельного железа, в 1833 — 4 тыс. пуд, в 1814 приготовлено 3,5 тыс. пуд котельного железа, в 1834 — 10,7 тыс. пуд. В 1802 произведено 11 тыс. пуд железа прокатных сортов (сабанного и др.), в 1832 — 13 тыс. пуд, в 1810 получено 96 пуд. томленой стали, в 1834 — 2,5 тыс. пуд.

Общий объем производства железа в 20-30-х гг. имел тенденцию к сильным колебаниям. В 1827 получено 100,3 тыс. пуд железа, в 1832 произведено 92,3 тыс. пуд, в 1833 — 82,7 тыс., в 1834 — 122,4 тыс., в 1837 — 163,7 тыс., в 1838 — 180,9 тыс. пуд. На успешную работу завода благоприятно влияли богатая лесная дача, возможность сплава лесных материалов, качественный чугун. В тоже время существовал ряд отрицательных факторов: необходимость постоянного подвоза чугуна, удаленность от пристани, застой в обл. технологии производства железа. К концу 40-х гг. XIX в. началась постепенная замена старых горнов контуазскими.

Одновременно делались попытки наладить про-во новых видов продукции, в 1848-1859 производили кричное железо для ружейных стволов. К концу 50-х гг. завод в основном работал по заказам казенных ведомств, производя различного сорта железа и стали. Объем производства находился в значительной зависимости от наличия заказов, иногда исполнялись частные заказы. В 1859 на заводе существовали 1 отражательная и 5 калильных печей, 1 стальной, 1 колотушечный, 23 кричных горна.

Одновременно делались попытки наладить про-во новых видов продукции, в 1848-1859 производили кричное железо для ружейных стволов. К концу 50-х гг. завод в основном работал по заказам казенных ведомств, производя различного сорта железа и стали. Объем производства находился в значительной зависимости от наличия заказов, иногда исполнялись частные заказы. В 1859 на заводе существовали 1 отражательная и 5 калильных печей, 1 стальной, 1 колотушечный, 23 кричных горна. Энергетическое хозяйство составляли 33 водяных колеса общей мощностью 580 л.с. В 1861 произведено 20,4 тыс. пуд припасов (из отражательной печи), 50,8 тыс. пуд кричного железа, 39,6 тыс. болваночного, 25,3 тыс. сортового, 7,1 тыс. пуд уклада, 1,1 тыс. пуд цементной стали. В этот период завод поставлял металл Кронштадскому и Петербургскому портам, Петербургскому адмиралтейству, Ижорскому заводу. Незначительная часть продукции реализовывалась на Нижегородской ярмарке.

После отмены креп. права завод столкнулся с острой нехваткой рабочих рук: в 1855 на основных и вспомогательных работах трудилось 2563 рабочих, в 1860 — 1869 мастеровых и нижних чинов, а также 180 урочных рабочих, в 1861 — 1477 мастеровых и нижних чинов, 170 урочников, в 1865 осталось лишь 599 рабочих. Кадровый голод отразился на производительности завода. В 1863 произведено 108 тыс. пуд кричного в болванках, 27,6 тыс. пуд полосового в сортах, из которых изготовлено 28,5 тыс. пуд листового железа, 18,5 тыс. пуд кубового и котельного, 0,4 тыс. пуд лопаточного, 5,6 тыс. пуд плющильного, 1,1 тыс. пуд. шинного, 13,1 тыс. пуд разноплющильного, 2,9 тыс. пуд прокатного колотушечного, 6,4 тыс. пуд колотушечного кованного, 0,1 тыс. пуд уклада, 0,5 тыс. пуд стали. В 1863 на заводе действовали 1 сварочная печь, 1 вагранка, 2 отражательных и 6 калильных печей, 22 кричных горна на 22 огня, 1 колотушечный, 1 сталетомительный и 2 укладных горна. Энергетическое хозяйство составляли 38 водяных колес общ. мощностью в 676 л.с. и 1 паровая машина в 100 л.с. На основных работах трудилось 318 чел., на вспомогательных — 252.

В нач. 1860-х завод стал убыточным, возникла идея его продажи в частные руки, которая не осуществилась. Нехватка оборотных средств привела к износу оборудования, часть помещений находилась в аварийном состоянии: в 1865 упали стропила в литейной фабрике. В конце концов, началось постепенное обновление производственных мощностей с ориентиром на выпуск кровельного железа. В 1864- 1865 отремонтирована плотина, перестроен листокатальный стан для производства кровельного железа, построены 2 ножниц, началась установка турбин Швамкруга в 70 л.с. и Жонваля в 70 л.с. и возведение калильных печей для нагрева листовой и продольной болванки, установлено новое наливное колесо в 50 л.с., окончена постройка ряда фабричных зданий, устроены токарное отделение, столярная и слесарная.

Перестройка завода проводилась не всегда продуманно: сооружение двух станов для прокатки кубового и котельного железа окончилось неудачей и пришлось временно прекратить про-во котельного железа. Листовое железо уступало по качеству аналогичной продукции частных заводов, поэтому в 1869 ф-ка для производства листового железа остановлена. В конце 60-х гг. завод продолжал приносить убытки. Основная причина убыточности: большие расходы по доставке чугуна и вывозу готовой продукции.

В 1870 произведено 47,4 тыс. пуд полосового и сортового железа, 26 тыс. пуд котельного, 1,1 тыс. пуд стали. В 70-90 гг. продолжалась медленная модернизация завода: в 1876-1877 капитально перестроены плотина и лесопилка, в конце 70-х гг. построены углевыжигательные печи. В 1880 - 1881 перестроен рабочий прорез плотины, установлена турбина Жонваля для листопрокатного стана. В 1880 произведено 50,8 тыс. пуд готового железа и 84,2 тыс. пуд кричной болванки для Ижорского завода, в 1881 — 117,4 тыс. пуд готового железа.

В нач. 1880-х завод занимался производством кричной полосы и досчатой болванки, последняя переделывалась в листовое кровельное и котельное железо. Основными цехами завода являлись кричный и листокатальный, остальные цеха (сталетомительный, токарный, слесарный, столярный, кузнечный, литейный) играли вспомогательную роль. В кричной фабрике имелось 17 горнов и 17 среднебойных молотов, 1 молот для обжимки криц; в листокатальном цехе находилось 2 стана для листового кровельного железа и 1 для котельного; в помещении быв. литейной находились вновь устроенные крупносортный стан и паровой молот Несмита в 1 т. Горн. ведомство предполагало заменить контуазский способ ланкаширским и ввести пудлингование, внедрение которого, однако, затянулось. Энергетическое хозяйство составляли 5 турбин Жонваля и Швамкруга общей мощностью в 224 л.с., 25 наливных и полуналивных колес общей мощностью в 462 л.с. Турбины Жонваля находились при листокатальном стане (60 л.с.), при котельном стане (60 л.с.), при крупносортном стане (80 л.с.); турбины Швамкруга в 16 и 8 л.с. при ножницах для разрезки болванки и обрезки листового железа. 17 колес общей мощностью в 255 л.с. приводили в движение 17 среднебойных молотов, 1 колесо в 25 л.с. — обжимной кричный среднебойный молот, 2 колеса в 35 и 25 л.с. — 2 четырехцилиндровые воздуходувные машины, 1 колесо в 18 л.с. — токарные станки, 1 колесо в 25 л.с — два листопробивных молота и 1 колесо в 15 л.с. — ножницы для разрезки продольной болванки и обрезки котельного железа, 2 полуналивных колеса в 40 и 24 л.с. — листопрокатный стан и лесопилку. В 1885 на основных работах трудилось 195 человек, на вспомогательных — 146.

В 1895 действовало 14 кричных горнов, 2 пудлинговых, 2 сварочных, 5 калильных печей, 14 вододействующих и 2 паровых молота, 4 прокатных стана, 1 сталетомомительная печь. В 1897 произведено 430,2 тыс. пуд. полуфабрикатов и 142,3 тыс. пуд готового железа (полосового, сортового, котельного и др.). В 1898 построен черновой мильбарсовый стан, в 1899-1901 установлены 2 пудлинговые печи Боэциуса, газосварочная печь Сименса, паровой молот в 1,5 т.

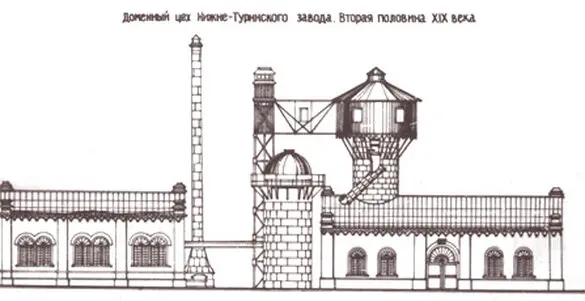

В 1895 действовало 14 кричных горнов, 2 пудлинговых, 2 сварочных, 5 калильных печей, 14 вододействующих и 2 паровых молота, 4 прокатных стана, 1 сталетомомительная печь. В 1897 произведено 430,2 тыс. пуд. полуфабрикатов и 142,3 тыс. пуд готового железа (полосового, сортового, котельного и др.). В 1898 построен черновой мильбарсовый стан, в 1899-1901 установлены 2 пудлинговые печи Боэциуса, газосварочная печь Сименса, паровой молот в 1,5 т.В конце XIX в. наметилась тенденция к сокращению поставок чугуна с Кушвинского завода, что заставило руководство Гороблагодатского горного округа приступить в 1898 к строит. на заводе доменного цеха. Доменная ф-ка построена в 1899 с печью открытого типа и холодным дутьем. В 1899 произведено 19,9 тыс. пуд чугуна. В 1900 имелись 1 домна с горячим дутьем, 8 кричных горнов, 4 пудлинговых, 2 сварочных, 5 калильных печей, 10 вододействующих и 3 паровых молота, 3 прокатных стана, 1 сталелитейная печь, 4 кузнечных и якорных горна, 1 вагранка. В 1900 на основных работах трудился 161 чел. В качестве топлива использовались дрова (2817 куб. саж), древесный уголь (52,4 тыс. коробов), антрацит (1,3 тыс. пуд). Углевыжигательные печи находились в 4 верстах от завода, курени в 18-32 верстах.

С нач. промышленного кризиса началось падение объема производства. В 1902 произведено 483,3 тыс. пуд чугуна и 181,5 тыс. пуд железа, 1904 — 101,5 тыс. пуд. чугуна и 106,1 тыс. пуд железа. Несмотря на кризис, на заводе продолжалось обновление производственных мощн.: в 1902 две пудлинговые печи Боэциуса переделаны в самодувные, устроена двухэтажная калильная печь, переложены сварочная печь Сименса и листокатальная калильная печь.

В 1903 в сварочном цехе переложена печь Сименса, котельный стан переделан в стан для листового кровельного железа, выстроена новая двухэтажная нагревательная печь. В 1905 энергетическое хозяйство состояло из 13 водяных колес общей мощностью в 228 л.с., 7 турбин общей мощностью в 440 л.с., 1 паровой машины в 60 л.с. На основных работах трудилось 143 чел., на вспомогательных — 413 (из них 290 являлись дровосеками, куренными рабочими и возчиками).

В 1906 в листокатальном цехе при ножницах вместо ветхого наливного колеса поставлена турбина в 10 л.с., расширена узкоколейная ж.д. и проведена к ножницам, благодаря чему устранена ручная работа по переносу обрезанных листов. С открытием 1 сент. 1906 Богословской ж.д. с веткой на Нижне-Туринский завод, предприятие получило возможность удешевить подвоз передельных продуктов и вывоз готовой продукции. С пуском мартеновской печи на Кушвинском заводе в листокатальном производстве стали использовать мартеновские слитки, что позволило улучшить качество листового железа и понизить его стоимость. В тоже время пришлось в дек. 1906 остановить доменную печь. В 1910 на заводе существовали 4 пудлинговые, 2 сварочные, 6 калильных печей, 6 вододействующих и 4 паровых молота, 5 прокатных станов: предприятие специализировалось на производстве кровельного железа. Энергетическое хозяйство состояло из 12 водяных колес общ. мощностью в 208 л.с., 9 турбин общей мощностью в 490 л.с., 1 паровой машины в 60 л.с. В 1910 перестроен листокатальный стан, устроена электростанция. В 1911 получен кредит на ремонт доменной печи, которая возобновила плавку чугуна 1 мая 1912. В 1912 произведено 493,2 тыс. пуд чугуна, 276,8 тыс. пуд пудлинговых кусков, 250,4 тыс. пуд. кровельного железа. В 1913 получено 348,1 тыс. пуд мартеновского полупродукта и произведено 149,9 тыс. пуд кровельного железа, 0,6 тыс. пуд чугунного литья. В 1914 прекращено чугуноплавильное про-во. В гг. Первой мировой войны завод работал на нужды обороны. В 1918 завод национализирован и вскоре остановлен.

В 1906 в листокатальном цехе при ножницах вместо ветхого наливного колеса поставлена турбина в 10 л.с., расширена узкоколейная ж.д. и проведена к ножницам, благодаря чему устранена ручная работа по переносу обрезанных листов. С открытием 1 сент. 1906 Богословской ж.д. с веткой на Нижне-Туринский завод, предприятие получило возможность удешевить подвоз передельных продуктов и вывоз готовой продукции. С пуском мартеновской печи на Кушвинском заводе в листокатальном производстве стали использовать мартеновские слитки, что позволило улучшить качество листового железа и понизить его стоимость. В тоже время пришлось в дек. 1906 остановить доменную печь. В 1910 на заводе существовали 4 пудлинговые, 2 сварочные, 6 калильных печей, 6 вододействующих и 4 паровых молота, 5 прокатных станов: предприятие специализировалось на производстве кровельного железа. Энергетическое хозяйство состояло из 12 водяных колес общ. мощностью в 208 л.с., 9 турбин общей мощностью в 490 л.с., 1 паровой машины в 60 л.с. В 1910 перестроен листокатальный стан, устроена электростанция. В 1911 получен кредит на ремонт доменной печи, которая возобновила плавку чугуна 1 мая 1912. В 1912 произведено 493,2 тыс. пуд чугуна, 276,8 тыс. пуд пудлинговых кусков, 250,4 тыс. пуд. кровельного железа. В 1913 получено 348,1 тыс. пуд мартеновского полупродукта и произведено 149,9 тыс. пуд кровельного железа, 0,6 тыс. пуд чугунного литья. В 1914 прекращено чугуноплавильное про-во. В гг. Первой мировой войны завод работал на нужды обороны. В 1918 завод национализирован и вскоре остановлен.

После окончания гражданской войны оказался в тяжелом положении, т.к. заводское оборудование находилось в плачевном состоянии, плотина, частично разрушенная, нуждалась в капитальном ремонте. Из-за невозможности использовать гидроэнергию завод в 1920-е на короткий срок был законсервирован. В 1924/25 завод пущен и работал 9 мес., производя в основном кровельное железо. На заводе было занято 500 чел. В 1926/27 операционном году на заводе взамен устаревших и маломощных установлены 2 новые гидротурбины к кровельным клетям. Имея 3 прокатных стана, завод произвел 9,1 тыс. т проката, в 1927/28 операционном году на 3 прокатных станах произведено 12,8 тыс. т проката. После пуска завода доменное про-во было свернуто, а домна ликвидирована, т.к. из-за сильного износа оборудования доменного цеха его реконструкция была признана капиталоемкой и нерентабельной.

В 1931 на заводе трудилось 444 основных и вспомогательных рабочих. Предприятие производило кровельное железо, получая сутунку с Нижнетагильского завода. Действовало 5 станов «дуо». Сортамент прокатываемой продукции — кровельное железо развесом от 3,25 до 6 кг. На заводе существовали вспомогательные цехи: механический, кузнечный, меднолитейный. Энергетическое хозяйство состояло из котлов локомобилей, приводящих в движение электрогенераторы. В 1935 2 кровельных клети электрифицированы, в 1936 планировалось электрифицировать 3 клеть стана № 2. В 1936 произведено 18504 т кровельного железа, в 1937 — 20109 т.

К 1956 основные производственные фонды и промышленная инфраструктура пришли в упадок, что привело к остановке производства. С 1958 на базе предприятия создан Нижнетуринский электроаппаратный завод, специализирующийся на производстве электротехнической аппаратуры.

Литература:

Отчет уральской экспедиции для исследования казенных горн. заводов. Ч.1. Окр.: Златоустовский, быв. Екатеринбургский и Гороблагодатский. СПб. 1888; Вострокнутов В.А.

Краткий исторический очерк Гороблагодатского горн. окр. Екатеринбург, 1901;

Фитингоф П.Г. Результаты действия доменных печей на Уральских казенных горн. заводах в 1912 году.

Горн. журнал, 1913. Т.4. Кн.10.

В.П. Микитюк